|

Fotografando il paesaggio, note a margine

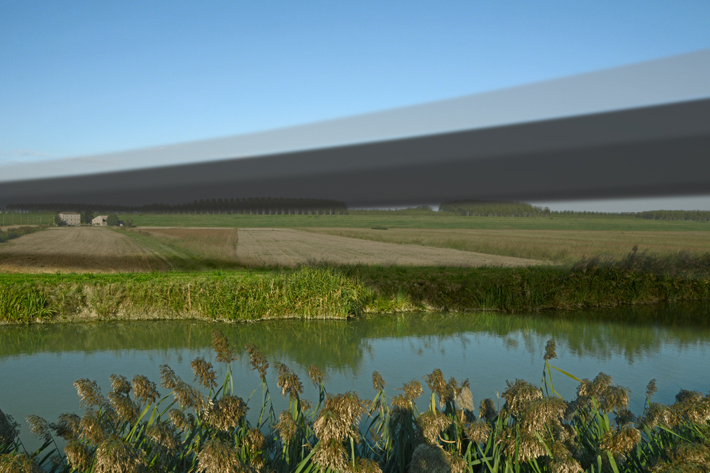

Nel lembo di pianura padana che si spinge verso il mare, uno sguardo attento nel paesaggio

porta a cogliere la presenza crescente dell'acqua, risorsa primaria che ha inciso sulla conformazione della terra

stessa;

una ricerca sul carattere dei luoghi è condizionata dal sistema di relazioni innescato da queste componenti.

Nell’alternarsi tra le varie forme del terreno coltivato, ora più irregolari, ora più geometriche (frutto di progetti di

sistemazione), sono molte le testimonianze del rapporto tra terra e acqua

dovuto alla mediazione umana, dalle arginature dei

fiumi, agli attraversamenti, alle chiusure, fino alle più sfuggenti baulature dei singoli

campi.

Il repertorio di immagini d'epoca mostra una pianura ricca di vegetazione; le essenze arboree documentate come dominanti nella

fase storica di prevalenza delle superfici boscose -querce, carpini, olmi- sono ora meno diffuse rispetto a

quelle caratterizzanti il paesaggio agrario, quali i

salici, i pioppi e le varie piante da frutto.

La situazione attuale risente di una limitazione avvenuta negli ultimi decenni (con eliminazioni di filari alberati di confine,

minore presenza di specie per auto-consumo e altro), oltre a registrare -per le colture annuali- una variazione propria di un

settore agricolo sempre più industrializzato. La pluralità delle essenze si è andata riducendo sulla base di ragioni

economiche e una parte di queste viene anche destinata alla produzione di energia (con relativo inquinamento che va ad

aggiungersi a quello dovuto all'uso dei pesticidi).

Sono altresì presenti vegetazioni spontanee, soprattutto in corrispondenza delle acque, che offrono possibilità di rifugio

per animali, in particolare volatili.

Intere zone a dominante naturale sono sopravvissute (e tutelate quali aree protette) in diversi tratti prossimi al litorale,

alternandosi con edificazioni e infrastrutture prevalentemente legate al turismo.

Nel leggere le trasformazioni dovute al costruito, associando alla categoria “consumo di suolo” (quantità di superficie

occupata) anche il dato qualitativo, percepiamo una scena paesaggistica

frutto di varie attività, con la carenza di un ruolo di

coordinamento dell'ente pubblico e in un contesto legislativo poco appropriato.

Il processo ha riguardato le

preesistenze -in particolare il patrimonio rurale con demolizioni di edifici o loro

adattamento per usi diversi- e i nuovi complessi di residenze e servizi,

nonché i grandi volumi ad uso commerciale, artigianale e industriale.

Lo sviluppo degli ambiti urbani, secondo la tendenza generale che comporta un’assenza di riconoscibilità delle nuove aree

esterne -in opposizione ai nuclei storici- riguarda questi territori in modo abbastanza contenuto, date le dimensioni limitate

dei centri abitati.

In varie situazioni i caratteri della periferia, più che in quartieri veri e propri, si ritrovano lungo

le strade di uscita dai centri stessi.

Nella campagna, un particolare che si evidenzia rispetto alle tipologie tradizionali è la differenza dei complessi rurali, nel

passaggio dal territorio veneto a quello emiliano-romagnolo: nel primo caso prevale l'edificio unico allungato, comprendente

residenza e annessi rustici, nel secondo l'articolazione in due blocchi distinti. Con riferimento ai materiali, lo stesso

passaggio si può leggere nella variazione tra l'uso dell'intonaco e quello del mattone a vista.

Nelle fasi più recenti, si è andato diffondendo un modello che esprime indifferenza al contesto, quello della villetta,

variamente adattabile, dalle zone agricole alle lottizzazioni in zone di espansione; l'intorno del costruito ripropone spesso

lo stesso atteggiamento, attraverso combinazioni vegetali che comprendono specie provenienti da aree geografiche con

condizioni climatiche molto diverse tra loro.

I territori oggetto di bonifica situati nel basso ferrarese rappresentano un caso limite; la quasi totale

assenza di edificazioni (e di abitanti) per decine di chilometri quadrati comunica la particolare atmosfera di uno spazio

naturale organizzato artificialmente e delimitato da cortine alberate, frequentato dagli addetti ai lavori agricoli e dagli

animali in libertà.

Il rapporto del paesaggio agrario con l'evoluzione tecnologica ha dato luogo -nel tempo- ad episodi piuttosto diversi.

Le realizzazioni della prima fase di industrializzazione si possono percepire oggi come integrate nel contesto, da quelle

inerenti le opere idrauliche, agli stabilimenti di trasformazione dei prodotti agricoli (alcuni dei quali

ora modificati o in

degrado); i decenni più recenti ci hanno consegnato -via via- situazioni sempre più invasive, dai tralicci delle linee

elettriche esterne, agli impianti di incenerimento variamente denominati (in entrambi i casi fonti di pericolo per la salute), alle distese di pannelli solari in sostituzione dei campi coltivati.

La sempre maggiore facilità nell'attivare trivellazioni per estrazione di idrocarburi lascia intravedere scenari futuri peggiorativi.

Queste, alcune tracce di lettura del contesto paesaggistico nel quale è prevista la costruzione di una nuova -ennesima-

autostrada.

Un’opera di dubbia utilità, incentivante il traffico su gomma, giustificata dal modello ideologico della crescita illimitata,

volutamente ignaro della continua diminuzione delle risorse naturali disponibili.

Dalle generazioni che ci hanno preceduto abbiamo ereditato un paesaggio in lenta e continua evoluzione, dettato dalle

necessità fondamentali del vivere; la contemporaneità sta forzando questi tempi, con trasformazioni rapide e aggressive, in

contraddizione con esigenze di valorizzazione del contesto locale e di sostenibilità ambientale.

La proposta di documentazione per

immagini del territorio, qui presentata, può contribuire alla formazione di un

archivio aperto alla partecipazione di coloro che intendono comunicarne i caratteri e preservarlo rispetto ai progetti

invasivi incombenti su questa pianura; la stessa pianura oggetto di altre indagini fotografiche, realizzate dal satellite,

che la classificano come l'area geografica più inquinata d'Europa.

|

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)

_L.jpg)